Contratti e accordi del ca**o

Danilo Correale

Quando i contratti vengono utilizzati per siglare promesse che dovrebbero garantire tutele, non sempre tutto va come deve andare. Partendo da due episodi recenti, un artista spiega come non sempre il contratto sia la soluzione nei rapporti di lavoro quando non esiste una coscienza collettiva tra i lavoratori e le lavoratrici dell’arte

Questa storia non parla dell’importanza dei contratti nel mondo della cultura, ma della loro inutilità in un contesto di sostanziale distanza e disparità tra individui e istituzioni, fondazioni museali, private, Llc, Srl o altre entità legali con le quali ci troviamo spesso a dialogare attraverso accordi verbali o scritti. Contratti spesso inutili che rinforzano solo le posizioni dominanti e che ci tutelano ancora meno. La seguente condivisione non è un lamento personale ma è fatta dalla posizione di chi, come molti artisti, difficilmente si è sentito nelle condizioni di poter negoziare.

Esistono diversi tipi di contratti. In un modo o nell’altro tutti noi siamo cresciuti con un’idea del significato profondo di un accordo verbale. Che sia in senso etico o morale, questo è rinforzato da quel valore archetipico che sta nell’idea di promessa, nell’essere di parola. Crescendo, ampliando la nostra comunità e quindi instaurando una rete di scambi, ci rendiamo conto che un contratto sulla parola non è più abbastanza. Il paradigma della “promessa” si trasforma in necessità di “tutela”: un accordo che si evolve in forma scritta e diventa sempre più burocratico, siglato, firmato, registrato, depositato, con testimone, in presenza di notaio ecc.

Mi piace utilizzare i termini “promessa” e “tutela” credendo fermamente che questi siano concetti chiave per la comprensione dei problemi del mondo dei lavoratori culturali oggi. L’astrazione della “promessa”, che ha dominato l’economia estrattiva di cui un’intera generazione è rimasta vittima; e la mancanza di tutele di base, il riconoscimento delle quali risulta ancora compito difficilissimo. È forse per questo che credo nell’utopia della collettivizzazione dei lavoratori dell’arte, in primis come urgenza di classe e poi legislativa. E se parlo di utopia del processo di collettivizzazione in un settore così frammentato come quello dei lavoratori dell’arte, è per ribadire la necessità della formazione di una dialettica che riporti il lavoro retribuito al centro della discussione e che sfondi l’alienazione e la competizione individuale che ancora ostacola la mobilitazione collettiva.

Nel corso del 2023, in due diverse circostanze ho avuto occasione di constatare direttamente il risultato di un eccesso di fiducia nei confronti di una promessa verbale e di un’altrettanta eccessiva fiducia nel potere legale di un contratto. La prima durante la partecipazione a una mostra al MAXXI di Roma, per la quale ho investito mesi di lavoro e risorse sulla base di un contratto standard, che per statuto museale non prevede fee di partecipazione. Era supportato però da un contratto verbale con la direzione che prometteva l’acquisizione di una delle opere in mostra. Una promessa informale di scambio, per nulla rara nelle relazioni artista-istituzione, ma difficilmente impugnabile.

La promessa era l’unico incentivo “fanta-economico” che giustificava il mio labour of love (lavoro portato avanti per passione), il “mio” tempo di progettazione e produzione non retribuito. Un cambio politico e direttivo dell’istituzione ha dissolto questa promessa e insieme a essa la rete di relazioni che mi tutelavano. Da parte mia l’aggravante di essere, come tanti altri artisti, autonomo e per questo privo di influenze o privilegi capaci di difendermi da un’istituzione compartimentata che, come tante, relega l’artista in una doppia posizione: centrale per l’identità del museo, ma contrattualmente subalterno. 01

Il secondo scontro con un esemplare “contratto del ca**o” risale a fine agosto 2023, quando ho ricevuto una mail dalla proprietaria del mio studio a Manhattan, la società WeWork, che ha deciso di terminare il mio contratto con un anno di anticipo indicando la data di sfratto a fine settembre, con meno di 30 giorni di preavviso. Il motivo? La società è in ristrutturazione. Il mio contratto? Assolutamente inutile. Nel colorito linguaggio legale che lo adorna, l’intero agreement è in realtà una messinscena che protegge unicamente il landlord multimilionario da possibili azioni legali o richieste di danni.

Come dicevo, questo brano non intende promuovere la sacrosantità di mettere tutto in forma scritta e ancor meno sminuire il valore del contratto che rimane, ad oggi, l’unica forma di tutela per i lavoratori dell’arte. Vuole piuttosto ribadire l’urgenza della collettivizzazione, anche in quel castello di vampiri che è spesso il mondo della cultura, della ricerca e dell’arte, dominato da un individualismo competitivo e certamente tossico. In questo contesto è fondamentale ampliare il senso di responsabilità individuale per renderlo di categoria.

E non è per semplice indignazione personale che condivido il mio dissenso ma per un crescente desiderio di disobbedire, per allinearmi a tutti quei colleghi che quotidianamente condividono con me storie del tutto simili.

Vorrei che il rifiuto di aprire una mostra fino all’adempimento delle promesse fosse un diritto.

Vorrei esercitare l’occupazione del mio studio che si andrà ad aggiungere al vuoto degli spazi residenziali attualmente sfitti a New York e soprattutto vorrei una protesta contro la pratica ancora comune di marginalizzare artisti e/o lavoratori culturali quando pretendono diritti per rimpiazzarli con altri.

Vorrei poter incrociare le braccia di fronte alla fabbrica dei contenuti, della cultura, delle richieste a titolo gratuito.

Vorrei istituzioni trasparenti pensate intorno al senso di responsabilità, non solo nell’immagine e nella programmazione, ma anche nei confronti dell’intera comunità che vi lavora e le sostiene.

Vorrei che mostrare o ancor di più parlare della propria precarietà non fosse più il vero tabù.

Danilo Correale

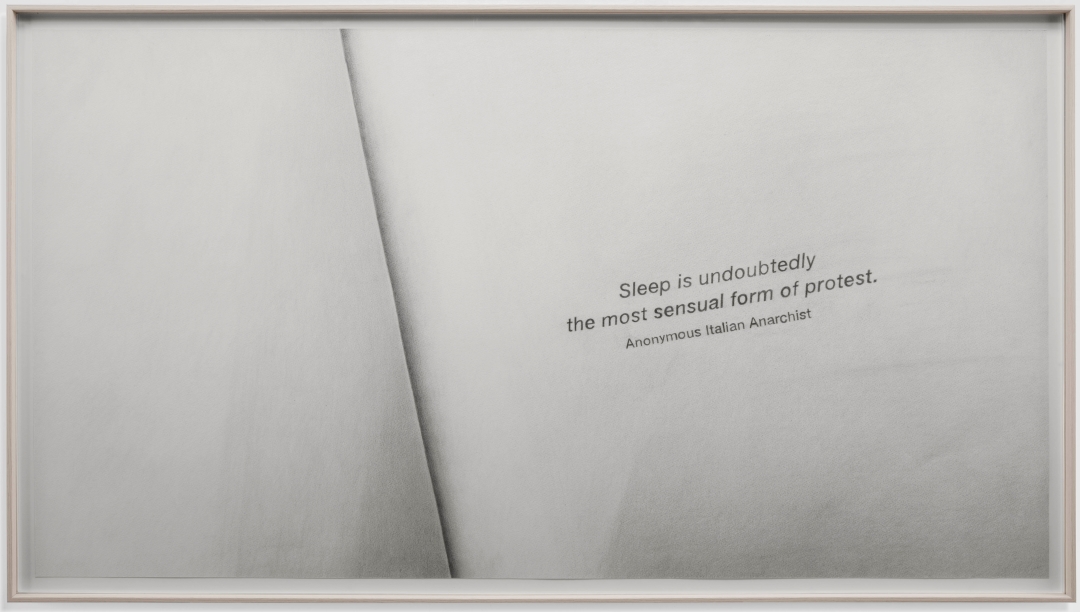

Artista e ricercatore nato a Napoli e residente a New York, si concentra sul rapporto tra società e lavoro, tecnologie di produzione e immaginari futuribili. La sua pratica artistica si articola tra uso del testo e installazioni sensoriali, attraverso un impiego strategico di video, suono e altre sperimentazioni discorsive e relazionali. “Reverie - on the liberation from work” e “No More sleep No More”, tra gli altri, sono stati sono stati ospitati in prestigiose biennali e musei internazionali.